|

徳川幕府に代わって、近代国家への第一歩を踏み出した明治政府が、差し当たり解決

しなければならない問題に地租改正がありました。明治維新後も古来からの米納制度に従って、石高に応じ

て規定の率を納租させ、貢納は米に限られていました。しかし、江戸時代には、各藩毎に年貢の取り方が

異なり、全国的に不統一で公平を欠き、且つ現物納であったため作柄によって年々の収入が

不安定でした。そこで、古来の米納制度を金納制度に改めることになりました。これが地租改正です。

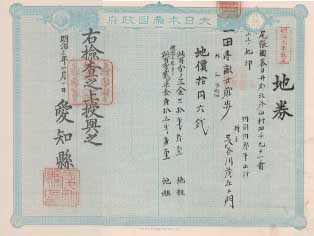

まず、これまで農民をしばっていた田畑永代売買の禁止、分地制限、作物制限などの封建的制約を 廃止し、土地の所有者に土地の私有を認定する地券を発行して、近代的な土地所有を確立する準備を 始め、明治6年7月に地租改正法が公布されました。愛知県では、明治8年8月に村役人を地券取調係に任命し地券の発行を開始しました。

地租改正実施に際しての上諭 明治六年七月二十八日 地租改正に伴う太政官布告 今般地租改正ニ付、舊來田畑貢納ノ法ハ悉皆相發シ、更ニ地券調査相濟次第土地ノ代価ニ随ヒ、 百分ノ三ヲ以テ地租ト可ニ相定旨被仰出候絛、改正ノ旨趣別紙絛例之通可相心得、且従前官廳並 郡村入費等地所ニ課シ取立來候分ハ、總テ地価ニ賦課可致、尤其金高ハ本税金ノ三ケ一ヨリ超過 スベカラズ候、此旨布告候事。 明治六年七月二十八日 太政大臣 三條實美 ※以下「地租改正条例」七章添付  地租改正条例の要点は

地租改正条例の要点は①土地は一筆毎に地価を定め、地租は地価の百分の三(のちに2.5)とする。 ②土地所有者に土地一筆毎の地券を交付し、地租は地主から金納すること。 でした。 愛知県においても明治7年3月、当時の愛知県令鷲尾隆聚は、「愛知県告諭」に続いて「地租改正に 付心得書」を公布し、村役人を中心に反別の調査や絵図の作成を進めました。しかし、地価の算定は容易 に進まず、鷲尾に代わって福島県から熊本県士族の安場保和が着任し、明治9年 3月新たに告諭書を出して地租改正の手順を反別丈量と地価査定の二段階とすることに決めました。 そのころ、政府は地価算定の基準となる収穫量、種肥料、農産物価格、利子率について、できるだけ 画一的に単純化する方針を指示していました。そこで、愛知県でも尾張管内の米価 を統一することになり、小牧村を含む13ケ所5カ年の平均をとって一律に定めました。つまり、 地価は収穫量の査定に集約されることになり、地域的条件は全く無視されることになたのです。 収穫量の査定を行うにも、尾張管内230万筆の田畑宅地の査定は容易なこ とではありません。そこで考え出されたのが地位等級方式で、愛知県では明治8年6月に「地位等級 銓評順序」を公布しました。これは、村→小区→郡→國の四段階に分けて、一筆毎の村内等級、ついで 村位、郡位をきめ、これに定められた収穫量を順次当てはめてゆくやり方です。等級の査定は、 それぞれ下から選ばれた村・小区・郡・県の議員が当たることになっていました。ところが、実際には この規定がその儘実施されたわけではありませんでした。地租改正をめぐる農民騒動の中で、全国的にも有名な春日井郡43カ村の農民騒動は、地位等級の銓評をめぐる官民の対立から激しさを増してゆきました。 飢 饉 ~鎌止め令~ 林金兵衛はその惨状を

林金兵衛はその惨状を「今般ノ改租ニ付キ村民ノ極難ニ陥リ候程ノ事見ルニ不忍」「斯ノ如キ惨状ハ旧領主ノ時代ニヲイ テモ未ダ曽テ見分セサル所ナリ」 と日記に記しています。 地租改正は村毎に戸長、改租係が村人を動員して地引帳を作成する仕事から始まりました。地引帳を作成する上で、官民有地の区分その他種々な問題はありましたが、それよりも監督に当たる県官の態度に問題がありました。 春日井郡改租係は、荒木利定で、夜中に松明をつけて調査を強行し「無二無三の取計」をしました。そのため、第三大区長であった林金兵衛は腹を立て辞職してしまいました。林金兵衛は、この荒木利定について 「是ハ生国肥後ノ國熊本ノ元足軽ノ由、珍ラシキ愚仁ニシテ県令安場保和ノ近親ノモノニ而、御用ノ 順序モ知ラサル程ノ者ニ而村々ニ而田畑宅地丈量ノ時無二無三ノ取計致シ夜中松明ニ而為取調候程ノ 事ナリ、実ニ理不尽ノ馬鹿ナリ。」と書いています。 この後、県は大小区制を改正し、湯地丈雄(県令の娘婿、熊本県人)を第三区長に任命しました。土地 測量は明治9年9月に終了し、10月からいよいよ地位銓評に着手しました。選出された郡議員36名が 勝川に集まり、議長に林金兵衛を選出しました。ところが、その席上荒木はとつぜん村位等級の銓評を 迫り、規定をたてに一村内の先議を主張する議長・議員との間に激しい対立を生じました。ついに荒木は 湯地地区長と謀って「鎌止め令」をだし、収穫期を控えた農民を窮地に追い込み、県官の査定した 村位予定書の受諾をせまりました。 収穫禁止の命 改租の儀に付、地位銓評収穫相定候迄、田方刈入一切不相成鎌止め可致旨、改租係より沙汰有之 候に付、刈取の儀固く差止候間若背き候者有之候はゞ、至急可申出候事。 明治九年十一月六日 第三大区会所 印 村々用係中 この時のことを林金兵衛は、次のように記しています。 「全村ノ稲田方ニ熟シタルモノヲ押ヘテ其ノ収納ヲ妨ク、恰モ人民終歳ノ辛苦ヲ抵当シテ官ノ意志ヲ 達セントスルカ如キ無情刻薄ノ挙動ハ百千年來地方ノ口碑ニモ聞カサル処ナリ」 「鎌止め令」を見た村民の驚きはたいへんなものでした。せめて、自分達の食べる米だけでも と申出たが、それも許されませんでした。稲の刈取りも出来ず、麦蒔きも出来ずに30日が過ぎました。 一部の村では県の方針に従うより他はないと、請書提出を申出たましたが、全村一斉でないことを理由に 請書提出を申出た村についてのみ二分の一の刈入れが許されました。時は11月29日でした。 議長林金兵衛の並々ならぬ努力によって12月18日に「鎌止め令」は解除されました。しかし、収穫時期を58日近くも過ぎた米は、鳥に食べられたり、霜や雪に打たれ腐敗しかけていました。また、50日余も 泥中にあった米は品質が悪く売ることもできませんでした。その上、季節が後れ、麦蒔も出来ず、農民の 当惑困難は察するに余りあるものでした。翌年の苗代では、苗田に種を蒔いても、苗が生え たのは6割しかありませんでした。尚、この「鎌止め令」が出されたのは、全国でも春日井郡のみでした。 地位等級の銓評に従えば、江戸時代より50%も増税になるわけであり、とても承服できるものでは ありませんでした。愛知県における地租改正は田畑宅地については、明治10年5月に三河国が完了し、 尾張国もあくまで反対する春日井郡の4カ村(和尓良村、田楽村、牛山村、上条新田)を 除いて、同9月、一応終結しました。しかし、農民騒動はむしろこれから拡大していったのでした。 農民代表上京

当時の東京までの旅がどのようなものであったか、林金兵衛の日記より抜粋を紹介しましょう。

明治十一年十二月

その後、中切・下津尾・下原新田の各村代表が上京合流、さらに同調する村落は次第にその数を増し、

総数43ケ村に達しました。上京した金兵衛らは、当時自由民権論者として名の高かった福沢諭吉に

援護を頼み、もっぱら地租改正事務局に対する合法的な嘆願運動に終始しました。しかし、3月の初願

も5月の再願も却下されてしまい、ようやく3度目の嘆願に対して、「村々協議の上公平の分賦」ができれば再調査もありうるとの指令がありました。半年間に及ぶ在京を終え、一行が四日市港に帰着した

のは7月23日でした。四日市港では牛山村の長谷川武兵衛他3名が出迎えました。また、

熱田の港に帰着した代表一行を迎えた村民は、およそ二万人に上がったということです。しかし、一度決定した新租の変更は減租村の再協議反対に会いそう簡単にはできませんでした。

|