|

牛山遺跡・牛山第1号窯

(1)地理的・歴史的環境

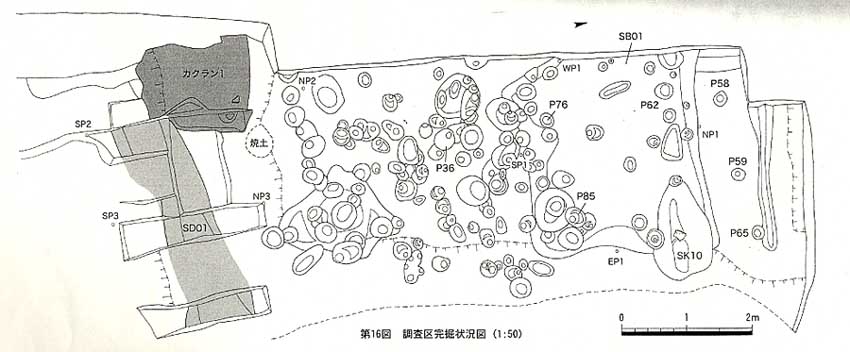

個人住宅の建設に伴い実施した試掘調査の結果、畑耕作土直下で遺構が確認され、切り土造成を行なう38.5㎡を対象に調査を行なった。牛山遺跡で初めての発掘調査となった。 基本層序は畑耕作土(20cm)、地山(黄褐色粘質土)となる。 平成16年2月12日、重機による畑耕作土除去後、人力により遺構検出、遺構掘削を行なった。随時写真撮影、図面作成を行ない、2月18日(実働5日)で調査を終了した。 調査地点高台の東側は、壁土採取のため幅約3mほどが削平されており、本来の高台末端の状況は不明である。

(3)調査成果の概要

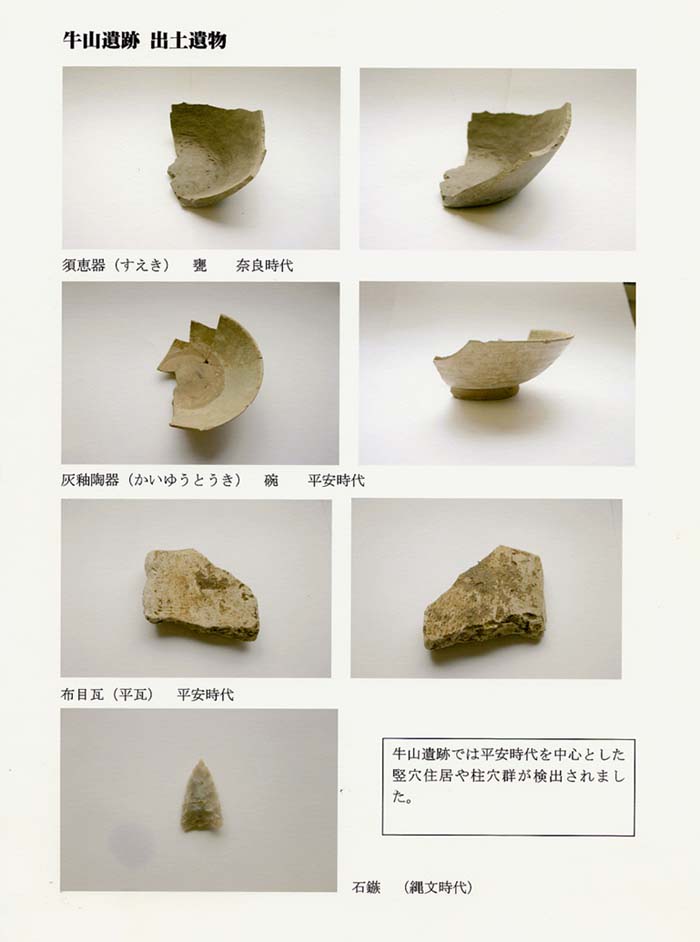

・SBO1 調査区の北側半分で1辺2.9m×2.6mの長方形を呈する竪穴住居を検出した。埋土は暗褐色土、黄褐色土(暗褐色土粘土混じり)。P62、P76、P85は住居主柱穴と考えられ、径20〜30cm、深さ9〜19cm、柱間は1.8m×1.6mである。南壁面及び東壁面中央付近で地山が突出している。 北東コーナー付近で炭化物、焼土ブロックを多く検出したが、カマドに伴う遺構は確認できなかった。 出土遺物は細片が多く、図化できるものがほとんどないが、須恵器坏・蓋、灰釉陶器碗、土師器甕がある。9世紀後半頃であると考えられる。 ・SK10 SBOl完掘後、住居の床面で検出した。長径150cm×短径80cm、深さ54.7cmを測る。埋土は暗褐色粘質土。須恵器甕の底部、土師器甕片等が出土している。 また、石鏃が1点土坑内から出土した。チャート系の石材で、縄文時代のものと考えられる。池田川を挟んだ西側の北外山東浦遺跡(小牧市)でも縄文時代(島崎皿式)の遺構が検出されており、縄文時代の遺構の存在が示唆される。

136基のピットを検出した。ピットは深いもので75cm、多くのものが深さIOcm〜30cmほどで、いくつか切り合っている。ほとんどのピットで時期を確定できるような出土遺物がなく、土師器や灰釉陶器、山茶碗の細片に留まる。概ね平安時代〜中世であると考えられる。 調査区北端で検出したP58、P59、P65は柵列を構成する。径20cm、深さ15〜20cmで、柱間は120cm、100cmである。出土遺物がなく、時期は不明であるが、竪穴住居軸方向とほぼ平行している。 P36からはこぶし大の赤く焼けた円礫と焼土塊が出土している。 ・カクラン01・SDO2(牛山第1号窯について) 高台南斜面で1.4m×lm以上の方形の土坑から大量の炭化物と焼土塊、布目瓦が出土した。瓦は1枚作りの平瓦で縄目叩きが施されている。瓦窯の推定地であったことから、窯に関連する施設との期待もあったが、トレンチによる断ち割りの状況から後世の撹乱であることが判明した(カクランOl)。 窯の痕跡を確認するため、南斜面にトレンチを設定し、東西に走る溝を1条確認した(SD02〜)。SD02〜は、高台に平行して東西に地山を大きく削っている。形態上SDとしたが、埋土中から現代の瓦が出土しており、流水や耐水した痕跡が見られないことから、溝状に掘られた撹乱であると判断される。炭化物や窯壁の残痕が埋土中に堆積しており、上位に窯体があった可能性が考えられるが、窯の規模、方向性などは不明である。 ・昭和57年現地踏査出土遺物について 灰釉陶器の碗1点と玉縁式の丸瓦、平瓦を検出している。灰釉陶器は、径17.lcm、器高6.2cmで薄緑色の灰釉がかかる。約3分の2が残存。口縁部に輪花が施されている。

牛山遺跡ではじめての発掘調査であり、高台の末端部分の狭小な範囲にもかかわらず、濃密な遺構が検出された。牛山第1号窯については、後世のカクランによりその痕跡は確認できなかったものの、瓦の出土や窯壁と思われる焼土塊の検出は、当地の特異性を示唆している。約300m北にある麟慶寺には県の文化財に指定されている大日如来坐像が安置されており、鎌倉時代末期の作と考えられる。その台座裏書に「味岡庄片山三大寺」との銘があり、今回検出の遺構とは時期差があるが、地名の由来や瓦窯の存在など周辺に寺院(廃寺)の存在を思わせる。 |