|

人類が誕生したといわれている500万年ほど前、私たちの住んでいる日本列島は、ほぼ現在に近い形に

なっていましたが、200万年ほど前までは、南端が大陸と地続きになっていて、古代の生物達は自由に大陸と日本列島を往来することが出来ました。

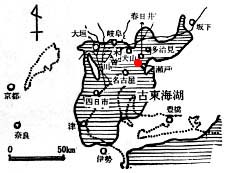

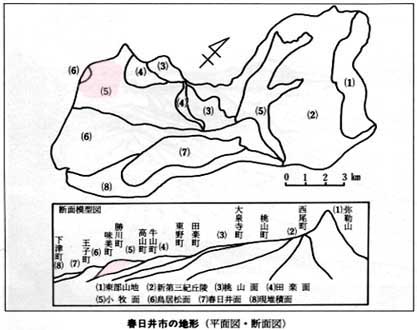

なっていましたが、200万年ほど前までは、南端が大陸と地続きになっていて、古代の生物達は自由に大陸と日本列島を往来することが出来ました。 この頃、現在の愛知・岐阜・三重の3県にまたがる古東海湖と呼ばれる大きな湖がありました。私達の牛山町はこの湖の底に横たわっていました(左図赤丸)。この湖には木曽川や矢作川など数多くの河川が流れ込んでいて、礫・砂・粘土・植物等を運び込み堆積させました。この湖の底に積もった礫・砂・粘土の地層を第三期層と呼び、濃尾平野の地下に広がっています。

この頃、現在の愛知・岐阜・三重の3県にまたがる古東海湖と呼ばれる大きな湖がありました。私達の牛山町はこの湖の底に横たわっていました(左図赤丸)。この湖には木曽川や矢作川など数多くの河川が流れ込んでいて、礫・砂・粘土・植物等を運び込み堆積させました。この湖の底に積もった礫・砂・粘土の地層を第三期層と呼び、濃尾平野の地下に広がっています。その後、今から200万年ほど前から100万年ほど前にかけて氷河時代が訪れ海面が下がると共に地殻変動も活発になり、古東海湖の底にあった地層が陸地となって、今の春日井市の辺りはかなり平坦な地形になってきました。 ところが、20万年ほど前、再び海面が上昇し始め、内陸深くまで海が入り込んできました。この海を熱田海(右図)と呼んでいて、牛山町は再び水面下に没することになってしまいました。この時海底に積もった地層は軽石を含んだ砂の層で、田楽層と呼ばれています。この軽石は御嶽山の噴火活動によるものと言われています。  およそ3万5千年ほど前、熱田海が退き田楽面がつくられました。新人類が日本各地に活発な狩猟活動を繰り広げていた約2万年前頃は、第4氷期の最盛期に当たり、海面は150メートルも下がって海岸線は退き、北海道・四国・九州は全て連続した弧状の陸地となり、北の端と南の端はそれぞれ大陸につながっていました。この頃に、第三紀層や田楽層が木曽川によって削られ積もった土砂で牛山町のある小牧面の丘段が形成されました。

およそ3万5千年ほど前、熱田海が退き田楽面がつくられました。新人類が日本各地に活発な狩猟活動を繰り広げていた約2万年前頃は、第4氷期の最盛期に当たり、海面は150メートルも下がって海岸線は退き、北海道・四国・九州は全て連続した弧状の陸地となり、北の端と南の端はそれぞれ大陸につながっていました。この頃に、第三紀層や田楽層が木曽川によって削られ積もった土砂で牛山町のある小牧面の丘段が形成されました。今から6千年前から1万年ほど前になると、氷河が溶けて海面は再び上昇し始め、内陸部まで入り込んできました。約5千年前の縄文時代前期には、現在の名古屋市北部辺りまで海水が浸入してきましたが、牛山町が海面下に没することはありませんでした。その後、縄文後期から晩期にかけて海面はふたたび低下し、ほぼ現在の日本列島が出来上がりました。私達の住む牛山町が熱田海の底から顔を出したのは、約2万年ほど前のことですから、古代人が牛山町に足跡を印したのはこの時代以降のことになるでしょう。

|