|

60日に1度まわってくる庚申の夜、身体の中にいる三尸虫という虫が、人の寝ている間にひそかに天に昇り、天の上帝にその人の罪を告げるとも、命を縮めるとも言われ、庚申の夜は、仏家では帝釈天および青面金剛を、神道では猿田彦を祭り一晩中眠らずに過ごす風習がありました。 各村では、庚申講と呼ばれる講組を作り、宿の家に集まってお念仏をとなえたり四方山話をして(庚申待)一晩を眠らずに過ごしました。 牛山においても、古から各嶋に庚申講があり年6回訪れる「庚申の日」には庚申待ちが行われていました。しかし、時代の移り変わりと共に庚申講は次第に減ってゆき、現在では郷中の8戸で行われている庚申講が牛山町唯一のものとなってしまいました。 この郷中の庚申講も、次第に簡略化され、正月の総供養を含めて年3回、夕食後に集まってお念仏を唱えるだけのものとなってしまいました。

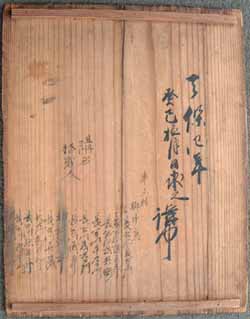

以前には、夕食を共にしての行事でしたが、今日では宿の準備がたいへんということで止めになり、正月の総供養だけは外へ出掛け食事をすることになっています。 もっと古い時代、おそらく昭和の初期ころまでは、夕方早く宿に集まり夜を徹しての庚申待が行われていたようです。 郷中嶋の庚申講には、古くから引き継がれてきた道具箱(写真右)があります。この道具箱の蓋裏に天保四年(1833)云々との記載があり、この時から郷中嶋の庚申講が始まったのか、それともこの時にこの道具を新調したのか分かりませんが、下記の通り当時の講組メンバーの名前も記載されています。

牛山村郷中嶌 講名拾貮人 古くから牛山町に住んでおられる方は、この中に見覚えの或る祖先の名前をみつけることができるでしょう。

現在郷中の庚申講で詠まれているお経

|